2025.07.10

給付金について

退職したいけどお金がない場合の対処法7選!対処法や制度について解説

退職したいけれど「お金がないから辞められない」と悩んでいませんか。実際には退職には生活費や社会保険料の支払い、次の仕事が決まるまでの不安など、さまざまなハードルがあります。しかし対処法を知ることで、不安の払拭につながることも事実です。

本記事では、退職前後にかかるお金や、もらえる可能性のある給付金、経済的リスクを抑えるための現実的な対処法を解説します。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

退職したいけどお金がない人が考えがちなこと

「今の仕事を辞めたいけれど、生活が立ちゆかなくなるのが不安」という悩みは、多くの人が抱える現実的な問題です。特に貯金が少ない、家族を養っている、次の仕事が決まっていないという状況では、退職という選択肢に踏み出しにくくなります。

まずは「退職に踏み切れない人が抱えやすい代表的な不安や思い込み」について整理します。

スキルがないから良い条件で転職ができるか不安

転職を考えたときに「特別な資格やスキルがない」「職歴に自信がない」と感じてしまう人は少なくありません。とくに未経験の業種に挑戦する場合や、転職自体が初めての人にとっては、不安が大きくなる傾向があります。

ただし、自分では評価できていない経験やスキルが、企業側にとっては十分に価値がある場合もあります。たとえば、長く続けた職務経験や、特定の業界での知識・対応力などは、即戦力として評価されることもあります。

過去の経歴を過小評価して「自分には何もない」と決めつけてしまう前に、まずは一度、自身の経験や実績を棚卸ししてみることが重要です。

仕事が決まらなかったら生活費が払えなくなる

「退職したらすぐに収入がゼロになる」というイメージが先行し、不安から動けなくなってしまうケースも多く見られます。実際、離職中にも生活費や家賃、食費は発生するため、現実的な課題です。

しかし、雇用保険(失業手当)や各種の公的給付制度を活用することで、一定期間の生活費を確保できる可能性があります。制度の存在を知らなかったり、手続きが面倒という理由で利用しない人もいますが、正しく理解すれば大きな助けになります。

また、「家族や友人に迷惑をかけたくない」と一人ですべてを抱え込むのではなく、必要なときにはサポートを受けることも、現実的で大切な選択肢のひとつです。

就職活動にお金や時間がかかる

退職後の就職活動には、意外と多くの負担が伴います。面接の交通費、スーツや履歴書の準備、証明写真の撮影費など、小さな出費が積み重なると心理的にも金銭的にも負担を感じやすくなります。

また、働きながら転職活動を進めようとしても、日々の業務で疲れていたり、自由な時間が取れなかったりすると、なかなか本腰を入れられないという悩みもあります。

こうしたハードルを前に「今の仕事を辞めたいけれど、動き出せない」と感じてしまう人は多くいます。大切なのは、今感じている不安をひとつずつ言語化し、現実的な対策や制度を活用しながら、前に進む方法を検討することです。

退職したあとに必要なお金

退職後も生活は続いていくため、収入がない期間にどれくらいの出費があるのかを把握しておくことが大切です。あらかじめ必要な金額を見積もり、準備しておくことで安心して次のステップに進むことができます。

ここでは、退職後に必要となる主なお金について解説します。

生活費

退職後も、家賃・光熱費・食費・通信費など、日常的にかかる生活費は必要です。総務省の家計調査によると、単身世帯での月々の生活費は約16万円前後が平均とされています。

また、会社から家賃補助や食事補助、通勤交通費などを受けていた場合、退職後はそれらがすべて自己負担となるため、支出が増えることも考慮しておく必要があります。どれだけ節約しても最低限の生活費はかかるため、数ヶ月分の生活費を確保しておくことが理想的です。

社会保険料

退職後は、健康保険や年金の支払い義務が継続します。健康保険については、「任意継続被保険者(会社の保険を継続)」「国民健康保険に加入」「配偶者の扶養に入る」のいずれかを選ぶ必要があります。任意継続の場合、月額2〜3万円程度が一般的です。

国民年金への加入も必要で、2025年度の保険料は月額17,510円となっています。支払いが難しい場合は、収入状況によって全額免除や一部免除も可能です。

いずれの手続きも、退職後14日以内が原則とされており、とくに任意継続保険は退職の翌日から20日以内の申請が必須となります。期限を過ぎると選択肢が限られるため、早めに準備しましょう。

税金

退職後の大きな出費として、見落とされがちなのが税金です。とくに住民税は前年の所得に基づいて算出されるため、収入がなくなっても納税義務が継続します。通常、月に数万円、年間で十数万円〜数十万円の支出になるケースもあり、想定外の出費になりやすいため注意が必要です。

また、退職後に再就職せず年末を迎えた場合、自分で確定申告を行い、所得税を納める必要があります。特に退職前に一時的に収入が高かった人は、税額が多くなる可能性があるため、あらかじめ納税額の目安を確認しておくと安心です。

退職の際にいくら貯金額があると安心?

現職を続けながら転職活動を行う場合は、収入が途切れないため、必要な貯金額は10〜50万円と比較的少なくて済む傾向にあります。スーツの購入費や交通費、履歴書の作成など、一時的な支出に備えられれば問題ないでしょう。

退職後に転職活動を始める場合は、収入のない期間が発生するため注意が必要です。最低でも50〜100万円、できれば100万円以上の貯金があると安心です。経済的な不安を和らげながら、納得のいく転職先を冷静に選ぶことができます。

このように、自分の生活スタイルや転職のタイミングを踏まえたうえで、事前にしっかりと貯金計画を立てておくことが重要です。

退職したいけどお金がない場合の対処法7選

「退職したいけれどお金がないから辞められない」と悩む人は少なくありません。しかし、経済的な不安を解消するための手段は複数あるため、適切な情報収集と準備により、計画的な退職は十分可能です。

ここでは、退職前後に活用できる現実的な対処法を7つ紹介します。

次の仕事を決めてから退職する

経済的な不安を最小限に抑えるには、内定を得てから退職する方法が確実です。収入が途切れないため、貯金額に関わらず生活の安定が保てます。

転職サイトや転職エージェントは、登録・利用が無料です。業界動向や企業情報の提供、面接対策などのサポートを受けることができるため、不安がある人ほど積極的に活用するとよいでしょう。

失業手当や各種給付金を活用する

退職後の生活費の支えとなる公的制度として、雇用保険(失業保険)があります。離職理由や雇用保険の加入期間など一定の条件を満たせば、基本手当を受け取ることができます。

また、早期に再就職した場合には「再就職手当」、職業訓練を受ける場合には「職業訓練受講給付金」など、状況に応じて受け取れる給付金の種類は多岐にわたります。

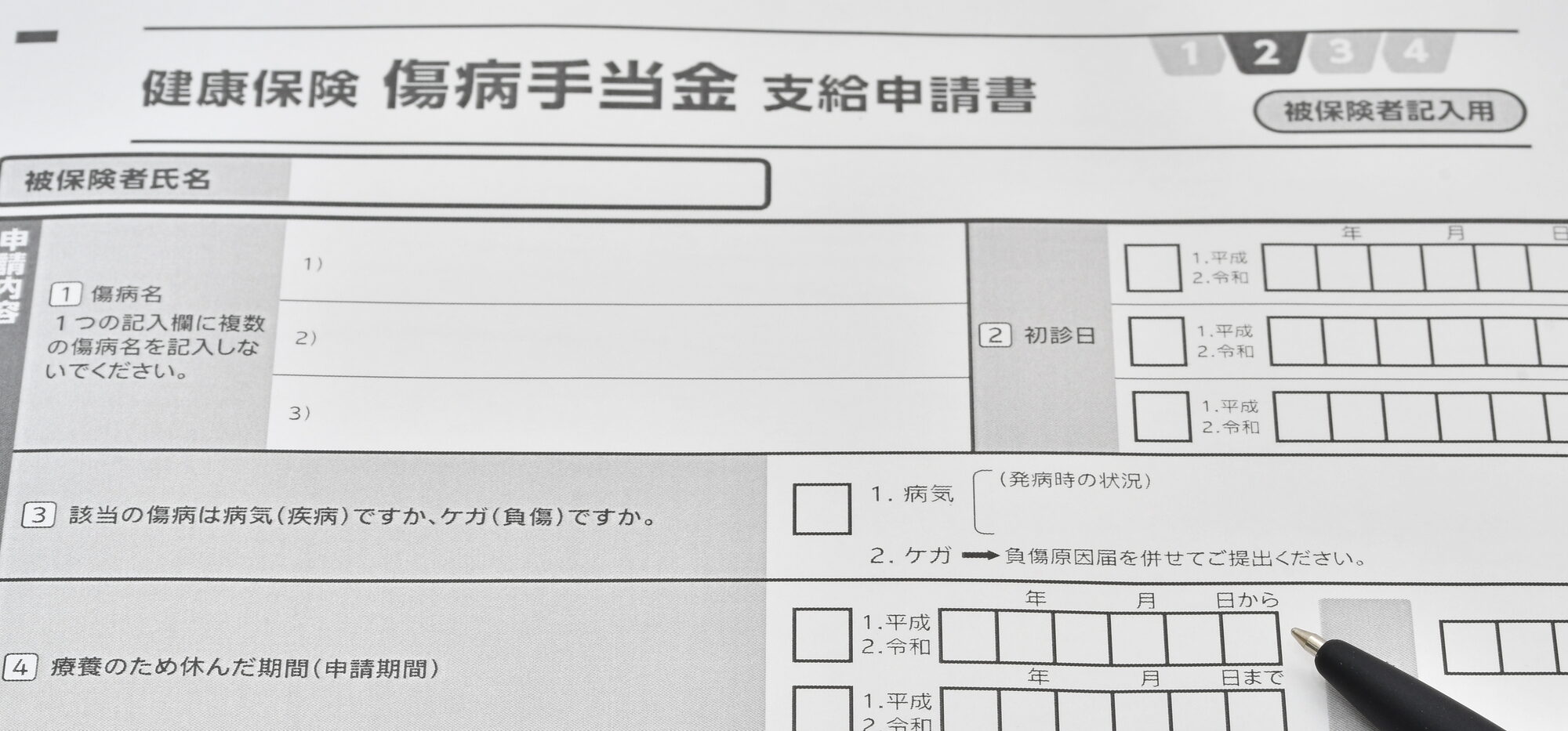

体調不良による退職であれば、「傷病手当金」や場合によっては「生活保護」など、別の支援制度の対象になるケースもあります。制度ごとに細かい条件があるため、事前に調べて活用の可能性を確認しておくことが重要です。下記の記事も、ぜひ参考にしてください。

ボーナスや有給休暇を計画的に利用する

タイミングによっては、ボーナスを受け取ってから退職することで、一時的な資金を確保できます。退職時期は慎重に検討し、支給日を把握してから判断することが望ましいでしょう。

また、有給休暇は労働者に与えられた正当な権利です。有給消化中も給与が支払われるため、在職中に収入を得ながら退職準備や転職活動を進めることが可能です。ただし、会社によって有給の運用ルールが異なるため、早めに確認しておくことが大切です。

支出を見直し固定費を削減する

収入が減ることを見越して、現在の生活費を一度見直すことも有効な方法です。家賃、通信費、保険料、サブスクなどの固定費を見直すだけでも、月々の支出を抑えることができます。

あわせて、健康保険や国民年金の免除・減免制度についても事前に調べておくと安心です。退職前から生活設計を立てることで、無理のない節約が実現できます。

一時的にお金を借りる・備える

やむを得ない場合は、一時的にお金を借りる選択肢もあります。家族や信頼できる人に事情を話し、支援をお願いすることも検討してみてください。

また、退職前にクレジットカードの作成やキャッシング枠の設定を済ませておくことで、万が一の備えができます。収入があるうちであれば審査も通りやすいため、早めの準備が大切です。

未払い残業代や退職金を確認する

退職にあたって、未払いの残業代や退職金の有無を確認しておきましょう。労働基準法に違反する未払い賃金がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することで解決を図れます。

退職金制度がある企業では、支給条件を満たしていれば請求が可能です。法的に認められた権利をしっかりと確認し、受け取れるお金はきちんと受け取ることが、退職後の生活を支えるポイントになります。

退職したい理由を明確にする

経済面の不安解消だけでなく、退職したい理由を明確にすることも大切です。退職理由を整理することで、行動の優先順位が明確になり、衝動的な判断が防げます。転職先の選択や転職活動も、スムーズになります。

精神的なストレスや体調不良が理由の場合は、適切な制度の対象になる可能性もあるため、正しい情報をもとに選択肢を広げましょう。

退職した後にもらえる可能性のあるお金

退職金をはじめ、公的制度に基づく給付金など「もらえる可能性のあるお金」を知っておくことは重要です。経済的な不安軽減につながり、精神的にも安定しやすくなります。

ここでは、退職後に受給の可能性がある主な制度について紹介します。以下の記事も参考にしてください。

退職金

退職金は、一定の条件を満たした場合に企業から支給される制度です。ただし、あくまで企業の任意制度のため、中小企業では導入されていない場合もあります。まずは就業規則や労働契約書で、退職金制度の有無や支給条件を確認しておきましょう。

また、退職金の金額は、勤務年数や退職理由によって大きく変動します。一般的に、会社都合退職のほうが自己都合よりも高額になります。

退職金には「退職所得控除」という税制上の優遇措置があり、一定額までは非課税で受け取れます。通常、企業から「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば確定申告は不要ですが、提出していない場合は自分で申告する必要があります。

年金

年金は原則として65歳から受け取ることができますが、繰上げ受給(60歳から)や繰下げ受給(70歳以降)も選択可能です。繰上げ受給を選ぶと毎月の支給額が減少し、繰下げ受給では増額されます。

年金には主に「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。自営業やフリーランスの方は国民年金のみ、会社員として働いていた方は厚生年金も加えて受給できます。

なお、年金を受け取るには原則10年以上の保険料納付期間が必要です。過去に免除や猶予制度を利用していた場合も、受給資格に影響するため、「ねんきん定期便」などで納付記録を確認しておくことが大切です。

社会保険給付金

社会保険給付金とは、健康保険や雇用保険など、社会保険に加入している人が条件を満たすことで受け取れる給付金のことです。代表的なものとして、失業保険(基本手当)や傷病手当金などがあります。

ただし、社会保険給付金は自動的に支給されないため、自分で申請する必要があります。また、申請には条件を満たしていることが必要で、たとえば退職日や申請タイミングによって受給可否が分かれることもあります。

こうした給付金を受け取りたい場合は、退職前から必要書類の準備や制度の確認を進めておくことがポイントです。詳しくは次の記事を参考にしてください。

その他の給付金

退職後に利用できる給付金には、以下のような制度もあります。

- 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

- 生活保護

- 傷病手当金

求職者支援制度は、雇用保険の受給資格がない人が、無料の職業訓練を受けながら月額10万円の給付金を受け取れる制度です。一定の収入・資産要件があります。

生活保護は生活に困窮し、他の手段がない場合に、最低限の生活費や医療費を公的に支援する制度です。

傷病手当金は在職中に健康保険の加入期間があり、病気やケガで働けなくなった場合に、最長1年6ヶ月間、給与の約3分の2相当が支給される制度です。退職後も条件を満たせば継続して受給可能です。

社会保険給付金の「失業保険」と「傷病手当金」について

退職後の生活を支える制度である「失業保険」と「傷病手当金」は、どちらも社会保険の加入が前提となる給付制度です。どちらも、条件を満たせば金銭的な支援が得られます。

それぞれの制度の内容と受給条件について詳しく解説します。

失業保険とは

失業保険は、労働者が離職したあとに生活や就職活動を支援するために支給される給付金です。正式名称は「雇用保険の基本手当」で、「失業給付金」などと呼ばれることもあります。

失業保険は、一定の条件を満たして離職した場合に、ハローワークを通じて申請することで受け取ることができます。受給期間や金額は、退職理由や就労状況、年齢、賃金額などによって変動します。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

失業保険の受給条件

失業保険には受給条件があり、受給するには条件を満たさなければなりません。具体的な条件は次のとおりです。

- 雇用保険に加入し、保険料を支払っていること

- 離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者の場合は1年間に6ヶ月以上)

- 就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

なお、給付額は失業前の給与額と年齢によって変動します。

給付開始までの期間は退職理由によって異なります。会社都合の場合は7日間の待期期間が発生し、自己都合退職の場合は待期期間に加えて1ヶ月の給付制限期間が設けられます。

傷病手当金とは

傷病手当金は、業務外の病気やケガにより仕事を休む必要があるときに、健康保険から支給される給付金です。退職前に健康保険に加入していて、条件を満たせば、退職後でも継続して受け取ることができます。

連続した3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休み、給与の支払いがない場合が対象条件です。支給額は標準報酬日額の約3分の2が目安とされており、最長で1年6ヶ月間、受給が可能です。申請には専用の申請用紙が必要となるため、事前に準備し、スムーズな受給を目指しましょう。

傷病手当金の受給条件

傷病手当金の受給には、以下4つの条件すべてを満たす必要があります。

- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

詳しい条件や受給方法については、次の記事で紹介しています。

退職する前にも申請してもらえる給付金「傷病手当金」とは?条件や金額を解説

社会保険給付金を受け取るメリット

社会保険給付金は、退職後の生活を支える心強い制度であり、経済的不安をやわらげ、次のキャリアに向けて準備を進める時間や余裕を得られるなどのメリットがあります。

給付金を活用する具体的なメリットについて解説します。

最大で28ヶ月・400万円もらえる可能性もある

社会保険給付金は、傷病手当金と失業手当を組み合わせて受給することが可能です。具体的には、病気やけがで休職していた場合、最長1年6ヶ月(18ヶ月)の傷病手当金を受給し、その後に退職して失業手当に切り替えることで、合計最大28ヶ月間、手当を受け取れる可能性があります。

受給総額は条件により異なりますが、最大で400万円前後になるケースもあります。ただし、失業手当の受給期間は年齢や雇用保険の加入期間によって異なり、あくまで条件を満たしたうえで、転職活動を継続していることが必要です。

詳しい受給方法については、次の記事で紹介しています。

社会保険給付金を最大28ヶ月もらう方法とは?失業保険とは違う?条件や流れ、申請サポートも紹介

生活費を補いながら転職活動に集中できる

給付金を受け取ると、生活費を心配せずに転職活動に専念できるメリットがあります。その結果、自分に合った求人をじっくり探したり、資格取得やスキルアップの勉強に時間を充てたりと、将来のキャリア形成に向けた行動がとりやすくなります。

また、経済的な余裕があることで焦りによる決断がなくなり、ミスマッチな職場への再就職を避けることにもつながります。

お金がないことを理由に無理に働き続けなくて良い

給付金があることで、経済的な理由から無理に働き続ける必要がなくなる点も重要なメリットです。無理に仕事を続けたことで、心身のバランスを崩し、結果的に休職や長期療養の道を歩むケースも考えられます。

失業手当や再就職手当などを活用すれば、一定期間の生活を支えることができ、心身の健康を取り戻す時間として使うことも可能です。

社会保険給付金を受け取るデメリット

社会保険給付金には多くのメリットがある一方、すべての人にとって使いやすい制度とは言い難いことも事実です。ここでは、実際に制度を利用する上で考えられるデメリットについて紹介します。

条件を満たしているものを見つけなければいけない

社会保険給付金にはさまざまな種類があり、支給条件も異なります。制度を一つひとつ調べて理解し、自分に当てはまるかどうかを考えたうえで、必要な手続きをするのは簡単ではありません。

特に、初めて給付金制度に触れる方にとっては「自分はどれが申請できるのか」が分かりにくいため、戸惑うことが考えられます。ハローワークなどの公的機関で相談する方法もありますが、時間や手間がかかる点には注意が必要です。

受け取るためには手間と時間がかかる

社会保険給付金を受け取るまでには、申請手続きや必要書類の準備、窓口での相談など、多くの工程があります。たとえば、医師の診断書が必要だったり、ハローワークへの定期的な来所が求められたりと、体調不良や家庭の事情で外出が難しい方には大きな負担になりがちです。

また、給付金はいくら条件に該当していても、自動で振り込まれるものではありません。自分で申請しないともらえないという点も重要なポイントです。

転職に対する意欲が弱まってしまうこともある

社会保険給付金の存在によって生活が安定する反面、再就職への意欲が下がってしまう人もいます。「もう少しゆっくりしたい」「焦らなくていいや」と感じているうちに、転職活動のタイミングを逃してしまうことも考えられます。

履歴書の空白期間が長くなると、採用側から「就職意欲が低いのでは」と見られてしまう可能性もあります。制度だけに頼りすぎず、目標を定めて計画的に転職活動を進めることが大切です。

退職したいけどお金がない人によくある質問

退職を検討しているものの「お金がない」と悩んでいる方は少なくありません。ここでは給付金の制度や転職活動にかかるコストなど、よくある3つの質問に対して、わかりやすく解説します。

傷病手当金は仕事を辞める前でももらえる?

退職前であっても、次の条件をすべて満たしていれば傷病手当金を受け取ることができます。

- 健康保険に加入していること

- 業務外の病気やけがであること

- 連続して3日間仕事を休んでいること

- 給与が支払われていないこと

在職中でも対象になるため、体調に不安がある場合は、まずは勤務先の健康保険組合や担当部署に確認しておきましょう。

傷病手当金と労災の違いは?

傷病手当金と労災保険は、対象となる原因や支給内容が異なります。以下に主な違いをまとめました。

|

制度名 |

対象となる事由 |

主な支給内容 |

|

傷病手当金 |

業務外の病気やけが |

傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2)など |

|

労災保険 |

業務中や通勤中の事故・病気 |

療養補償、休業補償、障害補償など |

傷病手当金は、私的な体調不良やメンタル不調などが対象となり、会社の健康保険から支給されます。

一方、労災保険は業務上の災害や通勤途中のケガ・病気などが対象となり、会社が加入している労災保険から補償されます。両者の併用はできず、どちらの制度が該当するかは発症原因によって決まります。

お金をなるべくかけずに転職する方法はある?

転職活動にかかる費用をできるだけ抑えつつ、効率的に進めるためには、いくつかの工夫が有効です。まず、オンライン面接を積極的に活用することで、移動にかかる交通費や時間を大きく節約できます。

転職エージェントのサポートを利用するのも効果的です。エージェントは求人の紹介だけでなく、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策まで無料で支援してくれるうえ、場合によっては遠方での面接にかかる交通費を補助してくれることもあります。

さらに、複数の面接を同じ日にまとめて調整するなど、スケジュール管理を工夫することで、交通費や移動時間の無駄を最小限に抑えられます。

まとめ

「退職したいけどお金がない」と思ったときは、正しい情報を収集し自分にできることから対策を始めることが重要です。退職後に必要なお金や、もらえる可能性のある給付金、生活を支える支援制度などを事前に理解しておくことは、「計画的な退職」を実現する第一歩と言えます。

また、「今すぐ辞めたい」という状況でも、制度や支援を活用すれば、経済的なリスクを軽減できます。とくに、「社会保険給付金」は、傷病手当金や失業手当など条件を満たせば最大で28ヶ月、合計400万円近い支援が受けられる可能性もある制度です。

しかし、社会保険給付金を確実かつ最大限に活用するためには、専門的な知識や手続きが必要です。「制度が複雑でわかりにくい」「どれが自分に当てはまるのかわからない」と不安を抱えている方は、「社会保険給付金サポート」にご相談ください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

この記事の監修者

杉山 雅浩

東京弁護士会所属。

池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。

NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、

詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

おすすめの関連記事

ピックアップ

- CATEGORY

- 給付金について

- 転職・再就職について

- 就労について

- 社会保険について

- 精神疾患について

- サービスについて

- 傷病手当金について

- 失業保険について

- 退職について

- 障害年金について

- ピックアップ

- 人気記事

-

退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介

-

今の会社に3年後もいる自信はありますか?

-

退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法

-

退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?

-

ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント

-

障害年金を知ろう

-

会社を“円満に退職する”方法は?

-

退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント

-

パワハラ、モラハラ、セクハラとは?

-

辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」

テーマ

- 転職サイト

- 不支給

- 引っ越し

- 雇用契約

- 退職代行

- 職務経歴書

- 等級

- 社宅

- 内定

- 退職代行サービス

- 人間関係

- 離職票

- 障害者手帳

- 就労移行支援

- ブラック企業

- スタートアップ

- 労務不能

- 精神保険福祉手帳

- 業務委託

- ハラスメント

- 転職

- 傷病手当金

- 労災

- 社会保険

- 引き継ぎ

- 違法派遣

- 障害者控除

- 産休

- 福利厚生

- 給与

- 派遣契約

- 退職届

- 解雇

- 就職困難者

- 残業代

- 障害厚生年金

- 面接

- 中小企業

- 再就職手当

- 退職金

- 失業保険

- 障害手当金

- ベンチャー企業

- 社会保険給付金

- 会社都合退職

- 資格取得

- 新型コロナウイルス

- 退職勧奨

- 職業訓練受講給付金

- 自己都合退職

- うつ病

- 有給消化

- 自己PR

- 退職給付金

- クレジットカード

- 統合失調症

- 休職

- 確定申告

- ハローワーク

- アルバイト

- 契約社員

- 免除申請

- 保険料

- 傷病手当

- 雇用保険

- 弁護士

- 適応障害

- 社会保障

- 退職コンシェルジュ

- 健康保険

- 公的貸付制度

- 住宅確保給付

- 就職

- インフルエンザ

- 年金

- 生活福祉資金貸付制度

- 職業訓練

- 労働基準法

- ストレス

新着記事

-

2026.01.06

退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説

-

2025.12.27

インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説

-

2025.12.26

傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説

-

2025.12.17

傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説

-

2025.12.16

【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング

-

2025.12.09

傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説

-

2025.12.09

社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説

-

2025.12.08

産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点

-

2025.12.07

会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説

-

2025.12.04

傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説

サービス詳細

サービス詳細