退職後の生活費が心配という人も多いでしょう。退職後にもらえるお金には、企業から支給される退職金以外にも、失業保険や傷病手当金など、さまざまな制度があります。

退職後の生活を安心して過ごすためにも、自分に適した退職給付金を知っておくことが重要です。この記事では退職給付金の基礎知識から種類、注意点を説明します。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

この記事の監修者

杉山雅浩

スピネル法律事務所 弁護士

東京弁護士会所属。

池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。

NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、

詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、テ日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

退職給付金とは?

退職給付金とは、離職や休職をした際に、収入の減少を補う目的で支給される制度です。種類によって支給期間、手続き方法、支給目的、対象者が異なるのが特徴です。

退職時に支払われる金銭には、「退職金」「退職給付制度」など似たような言葉があり、違いが分かりにくいという方もいるかもしれません。そこで、まずは退職金や退職給付制度との違いについて解説します。

会社の制度における退職給付金

企業が導入している退職給付制度は、主に3つあります。

- 退職一時金制度

- 確定給付企業年金(DB)

- 確定拠出年金(DC)

それぞれ仕組みや特徴が異なります。たとえば、退職一時金は勤続年数や給与に応じて一括で支給されるのが一般的です。確定給付企業年金(DB)はあらかじめ給付額が決まっているため、安定した受け取りが可能です。確定拠出年金(DC)は、加入者自身の運用結果によって受け取れる額が変わるという特徴があります。

内閣官房によると、民間企業の88.4%が何らかの退職給付制度を導入しており、そのうち退職一時金のみを採用している企業が51%、退職⼀時⾦制度と企業年⾦制度複数の制度を組み合わせた「併用型」が30.3%を占めています。

参考:内閣官房|令和 6 年度 民間企業における退職給付制度の状況等に関する調査研究 報告書 令和 7 年 3 月

公的な制度における退職給付金

公的な退職給付としては、雇用保険による失業保険(失業手当)があります。失業保険とは、離職前の賃金日額の50〜80%(60〜64歳の場合は45〜80%)が支給される制度です。

給付される日数は離職の理由や雇用保険の加入期間、年齢によって異なります。たとえば、自己都合退職では通常90〜150日、会社都合など特定の理由による退職では最大で330日支給される場合もあります。

ほかにも、「訓練延長給付」「再就職手当」「高年齢求職者給付金」など、状況に応じたさまざまな制度があります。いずれもハローワークへの申請と、求職活動の実績報告を行うことで受給可能です。手続きが煩雑に感じられる場合は、「社会保険給付金サポート」などの専門サービスを利用するのも一つの方法です。

退職給付金と失業保険の違い

退職給付制度とは、企業が従業員の退職後に備え、退職金や年金などを支給するための制度のことです。退職金は一括で支給される場合が多いですが、分割して年金として支給される場合もあります。企業によっては、一括で受け取るか、年金として分割で受け取るかを選択することも可能です。

企業によっては、福利厚生の一環として退職給付制度を導入し、従業員が退職後のライフプランに合わせて退職金の受け取り方を選択できるようになっています。一方、退職給付金は、企業ではなく、国や地方自治体などの公的機関が提供する制度です。

退職給付金の種類を確認しよう

退職給付金には、以下のような種類があります。

| 種類 |

概要 |

| 失業保険 |

・失業中、収入の心配をせず新しい仕事探しができるように支給される手当

・退職前2年間、12か月以上雇用保険に加入している

・退職前6か月間の総支給の平均の50%~80%の範囲で支給 |

| 広域求職活動費 |

・遠隔地の企業との面接や見学を行うための活動費として支給される手当

・交通費や宿泊費が支給対象

・証明書の提出を求められる場合がある |

| 傷病手当金 |

・病気やケガで働けなくなった時に、社会保険から支給される手当

・病気やケガで連続して4日以上働けない社会保険加入者が対象

・申請前1年間の標準報酬月額平均の3分の2の金額を支給 |

| 就職促進給付 |

・失業中の労働者に対して再就職の促進を目的とした制度

・再就職手当や就業手当、常用就職支度金などがある |

| 求職者支援制度 |

・再就職や転職に役立つスキルを身に付ける目的で、給付金をもらいながら職業訓練を受講できる制度

・支援の内容によって金額が変動 |

| 求職者支援金融制度 |

・求職者支援制度で職業訓練を受講する人を対象にした、貸付制度

・訓練中に生活費の融資を受けられる |

| 特例一時金 |

・季節的雇用などの短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される手当 |

| 未払賃金立替払制度 |

・企業倒産によって賃金が支払われないまま退職した場合に、未払賃金の一部を行政法人が立て替えてくれる制度

・未払いになっている賃金額の80%が支給対象 |

| 年金 |

・日本に住む20歳以上60歳未満が加入している年金制度

・老後や傷病によって働けなくなったときに社会保険から支給される

・国民年金と厚生年金、公務員独自の退職年金などがある |

| 退職金 |

・一定期間企業で働いた場合に、企業から支給される金銭

・対象者や金額などは企業の任意 |

それぞれの詳しい支給条件や金額は、こちらの記事を参考にしてみてください。

参考:退職給付金には何がある?種類別の支給額をチェックしよう

失業保険

失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職後の生活を支えながら再就職を目指す人を支援するための制度です。受給には雇用保険への加入実績が必要で、原則として離職前の2年間に通算12か月以上の被保険者期間があることが条件です。ただし、会社都合退職等の場合は、離職前1年間に6か月以上あれば受給資格が認められます。

支給額は、離職前6か月間の総支給額の約50〜80%程度です。自己都合退職の場合は7日間の待期期間に加え、原則1か月の給付制限を経て支給が始まります。一方、会社都合退職であれば、待期期間終了後すぐに受給が可能です。

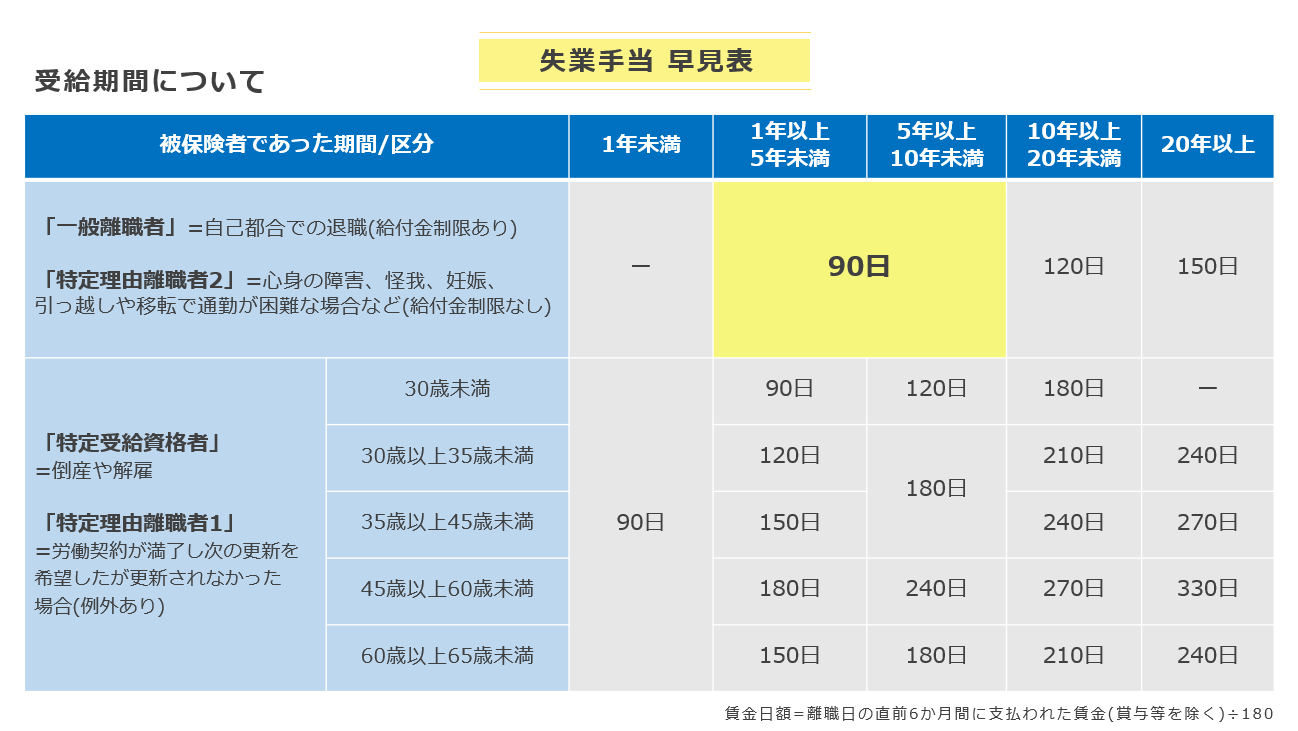

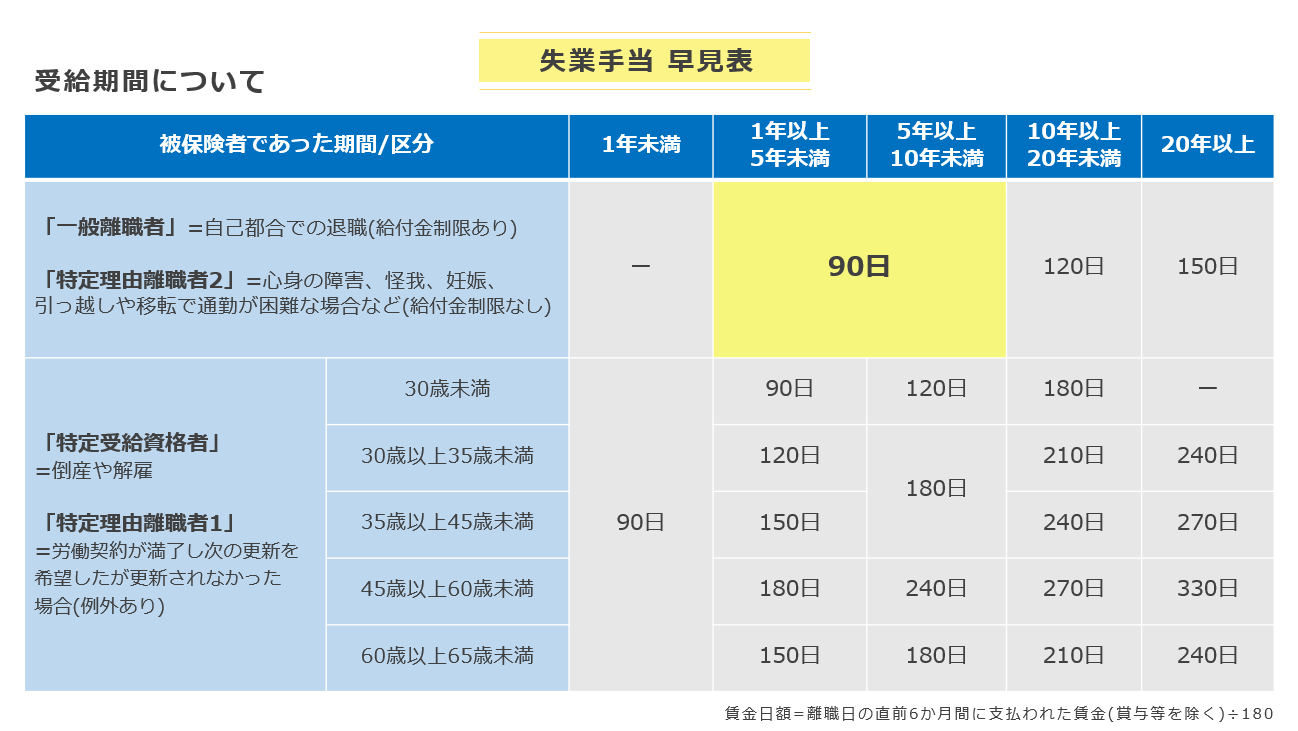

もらえる日数

給付期間は通常90〜150日程度ですが退職理由や加入期間などによって異なり、会社都合退職などの場合は最大330日まで延長されることがあります。

このように、雇用保険の加入期間(累計)が長ければ長いほど給付日数も伸びていきます。

受給開始までのスケジュール

先述の通り退職理由によって初回支給までのスケジュールも異なります。

自己都合退職の場合

自己都合退職では7日間の待期期間に加え、原則1か月の給付制限が発生します。

9/30

退職

離職票の発行時期を会社に確認しましょう。

10/10 前後

離職票到着・ハローワーク申請

離職票が届き次第すぐに申請。申請が遅れると全体スケジュールも遅れてしまいます。

10/11〜10/17

待期期間(7日間)

この期間は支給対象外です。

10/18〜11/17 頃

給付制限 1か月(自己都合のみ)

この期間も支給されません。求職活動実績の準備をしておくとよいでしょう。

11/22〜11/26 頃

初回の失業認定日

申請から約3〜4週間後に設定。出席必須/ここまでの対象日数が初回支給額に反映されます。

11/29〜12/3 頃

初回振込(約10〜21日分)

認定日の約1週間後に入金。以後は28日ごとに認定→振込を繰り返し。

会社都合退職の場合

会社都合退職では給付制限が終了次第給付の対象期間となり、初回支給も早まります。

9/30

退職

離職票の発行時期を会社に確認しましょう。

10/10 前後

離職票到着・ハローワーク申請

離職票が届き次第ハローワークへ。

10/11〜10/17

待期期間(7日間)

この期間は支給なし。

10/24〜10/27

初回の失業認定日

申請から約3〜4週間後。出席必須で、ここまでの日数が支給対象。

11/1〜11/5

初回振込(約10〜21日分)

認定日の約1週間後に振込。以降は28日ごとに認定・支給を繰り返し。

受給金額の計算方法

失業保険の受給金額がいくらになるかの計算は1日分の金額(基本手当日額)は「賃金日額×給付率」で、総額は「基本手当日額×基本手当の所定給付日数」で計算できます。

詳しく解説していますので詳細は下記記事を併せてご確認ください。

失業保険の計算方法は?パターン別に受給額をシミュレーション

1日当たりの失業保険受給額を表す基本手当日額には上限と下限が存在しており、毎年8月1日に改定されます。

最新版となる令和7年度のものを下記に記載します。

基本手当日額の上限・下限額(2025年8月以降)

| 年齢区分 |

上限額(1日) |

下限額(1日) |

| 29歳以下 |

7,255円 |

2,355円 |

| 30〜44歳 |

8,055円 |

2,355円 |

| 45〜59歳 |

8,870円 |

2,355円 |

| 60〜64歳 |

7,623円 |

2,355円 |

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

傷病手当金

傷病手当金は業務外の病気やケガにより働けなくなり、会社から給与が支給されない場合に健康保険から支給される制度です。連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった場合の療養期間が対象です。

支給額は「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」で計算されます。支給期間は、同一の傷病について通算で最長1年6か月です。たとえ受給が途中で途切れても、同じ傷病であれば合計して1年6か月分まで支給されます。

就職促進給付

就職促進給付は、失業保険の受給者が早期に再就職し、職場に定着できるよう支援する制度です。代表的なものとして、「再就職手当」と「就業促進定着手当」があります。条件を満たせば両方の受給が可能です。

再就職手当は、基本手当の支給残日数が一定以上ある段階で再就職した場合に支給されるもので、早期の再就職を促す目的があります。支給額は「基本手当日額×基本手当の支給残日数×60%」です。

一方、就業促進定着手当は、再就職後に同じ職場で6か月以上働き続け、かつ再就職前より賃金が減少している場合に支給される制度です。支給額は再就職時点での基本手当日額や残りの支給日数、そして賃金の減少幅などをもとに算出されます。

広域求職活動費

広域求職活動費は、雇用保険の受給資格者がハローワークの紹介により、管轄外(ハローワーク間で往復200km以上)の企業の面接を受ける際に、交通費や宿泊費を補助する制度です。交通費は、公共交通機関の運賃や自家用車での移動にかかる費用などが実費で支給されます。鉄道や飛行機などの利用も対象です。

申請には、面接日から10日以内に次の書類をハローワークに提出する必要があります。

- 広域求職活動指示書

- 広域求職活動面接等訪問証明書

- 雇用保険受給資格者証

- 支給申請書

また、受給資格があること、紹介求人が管轄外であること、面接にかかる費用が求人側から支給されないこと、活動開始が待期期間終了後であることなど、複数の条件を満たす必要があります。

参考:厚生労働省|「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内

求職者支援制度

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方や受給期間が終了した方を対象に、無料で職業訓練を受けながら、月額最大10万円の「職業訓練受講給付金」を支給する制度です。

利用には、ハローワークへの求職申込みのほか、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、本人の収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などの要件があります。

訓練期間中は、ハローワークによる就職支援を受けられるほか、「通所手当(月上限42,500円)」「寄宿手当(月10,700円)」といった補助も支給される場合があります。なお、収入や資産の条件に加えて、出席率(原則8割以上)などのルールを守らなければなりません。

参考:厚生労働省|求職者支援制度のご案内

求職者支援資金融資

求職者支援資金融資は、求職者支援制度の利用者を対象に、給付金だけでは生活費がまかなえない場合に利用できる公的な融資制度です。無担保・保証人不要で利用でき、単身者は月5万円まで、扶養家族がいる場合は月10万円までの生活資金を借りることができます。借入は職業訓練の期間中に限り、利率は年約3.0%です。

求職者支援資金融資制度を利用するには、ハローワークで「融資要件確認書」を発行してもらわなければなりません。返済義務と利息負担があるため、利用にあたっては慎重な資金計画が必要です。

参考:厚生労働省|求職者支援資金融資のご案内

特例一時金

特例一時金は、季節労働などの短期雇用に従事していた「短期雇用特例被保険者」が、通常の失業給付を受けられない場合に支給される一時金です。主な支給要件としては、離職前1年間に「11日以上働いた月」が通算6か月以上あること、現在失業状態であることが挙げられます。

給付額は基本手当日額の40日分です。申請は離職日の翌日から6か月以内に1回限り可能で、7日間の待期期間や、自己都合退職の場合の給付制限が適用されます。

参考:厚生労働省|離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>

未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度は、企業の倒産などにより賃金や退職金が支払われなかった労働者に対して、国が一部を立替えて支給する制度です。対象となるのは、退職日からさかのぼって6か月以内に支払期日があった賃金や退職金で、支給額はその80%程度とされています。企業の倒産が認定された日から2年以内に請求する必要があります。

令和5年度には約86億円が支払われ、制度開始以来の累計利用者は約134万人にのぼります。なお、制度を利用すると、支給分に対する企業への請求権は国に移り、国が代わって回収を行います。

参考:厚生労働省|未払賃金の立替払制度の概要

年金

年金制度は、退職後の生活を支えるために設けられており、「公的年金」と「私的年金」の2つに大きく分けられます。公的年金は、全国民が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金からなる2階建ての仕組みです。老後の生活の基盤として、誰もが一定の収入を得られるよう設計されています。

一方、私的年金は、公的年金に上乗せする形で利用されるもので、企業が提供する確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)、さらには個人年金保険などが含まれます。公的年金は原則として65歳から受給が始まりますが、私的年金は60〜65歳の間に受け取ることも可能です。

退職給付金で得られる支援と活用メリット

退職給付金を活用することで、生活の安定と再就職支援が受けられます。ここでは退職給付金として一般的な「失業保険」を中心に、得られるメリットをわかりやすく紹介します。

安定した生活を支える一定期間カバーできる

失業保険を受け取ることで、生活の安定が確保され、次の一歩を踏み出しやすくなるでしょう。経済的な不安を早期に軽減できるだけでなく、精神的にも落ち着いて就職活動に取り組むことができます。

特に、会社都合による退職や、病気・介護などでやむを得ず離職した「特定理由離職者」に該当する場合は、通常必要とされる給付制限期間が免除され、7日間の待期期間終了後すぐに給付が開始されます。収入の空白期間を最小限に抑えられ、離職後も計画的に生活を立て直すことが可能です。

また、ハローワークの支援を受けながら、自分に合った職場をじっくり探す時間的余裕が生まれます。経済的な支援と再就職支援の両輪により、単なる「つなぎ」ではなく、より納得のいく職場への再就職が実現しやすくなるのです。

再就職活動に専念しやすくなる

失業保険は収入の不安を一時的に解消し、心身ともに落ち着いて再就職活動に取り組める点も大きなメリットです。生活費をアルバイトで補う必要がなくなるため、希望する職種や条件にしっかり向き合う時間と余裕が生まれます。

「すぐに働かないと生活が成り立たない」といった焦りが軽減されることで、条件の悪い職場に妥協せず、自分に合った職場を選ぶことが可能です。結果として、ミスマッチの少ない納得感のある転職が実現しやすくなります。

なお、給付を受けるには4週間ごとにハローワークでの失業認定が必要で、その際には求職活動の実績報告が求められます。

早期再就職で「再就職手当」を受け取れる

失業中に早期に就職が決まると、条件を満たせば「再就職手当」が支給されるのも大きなメリットです。再就職手当は失業給付の支給残日数が一定以上ある状態で再就職した場合に支給される一時金で、生活再建や転職直後の出費に充てることができます。

たとえば、新しい職場に慣れるまでの間の交通費やスーツ代、引っ越し費用など、何かとお金がかかる再出発の時期に大きな支えとなるでしょう。金銭的なゆとりがあることで、転職後の生活や職場環境にじっくりと適応する余裕が生まれます。精神的なプレッシャーが減り、無理なく働き続けられるため、長く勤めやすくなるのです。

病気・介護離職でも特定理由離職者として認定

病気や家族の介護など、やむを得ない事情で仕事を辞めた場合、「特定理由離職者」に認定されることで、通常より早く失業給付を受けられる場合があります。自己都合退職でも給付制限がなくなり、待機期間終了後すぐに支給が始まるのが大きなメリットです。

治療や介護と並行しながらも生活を安定させやすくなり、無理のないペースで就職活動を始めることができます。焦らず体調や家庭状況を整えたうえで、自分に合った仕事を探せるのは、公的支援が早期に受けられるからこそです。

保険料や税負担を軽減できる可能性がある

特定理由離職者として認定された方は、自治体に申請することで、国民健康保険料や住民税の軽減措置を受けられる場合があります。

具体的には、前年の給与所得を実際の30%とみなして保険料を算定する仕組みで、保険料の負担が大きく軽減されます。軽減措置は、離職した月の翌月から翌年度末まで適用されるのが一般的です。

退職給付金に関するデメリット

退職給付金や失業保険などの制度は生活を支える有効な手段ですが、デメリットも存在します。ここでは、制度利用に伴うデメリットを紹介します。

受給に関してさまざまな制約が発生することもある

失業保険を受給している間でも、パートやアルバイトなどで収入が発生すると、給付額が減額されたり、扶養から外れてしまう可能性があります。さらに、失業保険自体が一定条件下で「所得」とみなされ、住民税や健康保険の扱いに影響を及ぼすケースもあります。

たとえば、扶養を外れることで、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で全額負担する必要が出てくることもあるでしょう。思わぬ出費に繋がるため、失業中の生活設計は制度のルールをよく理解したうえで行うことが大切です。

受け取るためには手間と時間がかかる

失業保険の受給には、多くの手続きが必要です。例えば、離職票や本人確認書類などの提出、初回説明会への参加、4週間ごとのハローワークでの認定手続きなどがあります。すべて対応すると時間や労力がかかり、特に体調が万全でない方や介護など家庭の事情を抱える方にとっては大きな負担となるでしょう。

また、自己都合退職の場合は給付制限があるため、一定期間は失業保険を受け取れません。収入がなくなることで、生活への不安や焦りが生まれ、精神的なストレスが増すケースもあります。手続きを始める前に、自身の状況に応じた計画を立てておくことが重要です。

転職に対する意欲が弱まってしまうこともある

失業保険を受給していることで、生活の不安が和らぐ一方、「生活が確保されている」という安心感から再就職活動への緊張感が薄れてしまうことがあります。そうすると求職期間が長引き、履歴書上の空白期間が目立つことで、採用担当者にネガティブな印象を与えてしまう可能性もあるでしょう。

また、モチベーションの低下から明確な目標を見失い、転職活動自体が停滞してしまうリスクもあります。給付金に頼りすぎず、自分なりのキャリアビジョンや就職目標を定め、計画的かつ主体的に行動しましょう。

退職給付金における3つの注意点

ここでは、退職給付金における注意点を解説します。損をしないように、しっかりと確認しておきましょう。

申請対象になっている給付金を確認しておく

退職給付金にはさまざまな種類があり、どの給付金が自分の状況に適用されるか確認するのが重要です。

例えば、厚生年金は、収入(標準報酬月額)や加入期間によって受給額が異なります。そのため自分がどの年金が対象となるのか知ることで、どのくらいの金額をいつから貰えるのかなど、内容を具体的に把握できるでしょう。

また、種類によって条件や支給内容、手続きが異なるため、詳細を事前に把握しておくとスムーズに申請手続きが進められます。

申請書類をすべてそろえてから申請する

退職給付金の申請には、さまざまな書類が必要です。例えば、失業保険と傷病手当金の申請時に必要になる主な書類は次のとおりです。

| 失業保険 |

傷病手当金 |

| 雇用保険被保険者離職票

雇用保険被保険者証

マイナンバー

身分証明書 |

健康保険傷病手当金支給申請書×4枚

(被保険者記入用2枚と事業主記入用、療養担当者記入用) |

申請書類に不足や不備があった場合、支給に遅れが生じる場合もあるため、書類は漏れなく準備して提出前にはしっかりと確認を行うようにしましょう。

申請の時効を過ぎないように注意する

退職給付金には申請できる期間、いわゆる時効が定められているケースが多いです。一般的に給付金は、退職後すぐに請求の権利が発生しますが、一定の期間を過ぎると権利が失効してしまいます。

例えば、未払賃金立替払制度の申請期間は、基本的に2年以内です。法律上の倒産か事実上の倒産かによって基準開始日は異なりますが、期限内に立替払請求書を提出しなければ、未払賃金はもらえないまま時効となってしまいます。

せっかく給付制度を活用できる対象者となっていても、時効を過ぎてしまうと給付金の受け取りができなくなってしまうため、申請のタイミングを逃さないことが重要です。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

退職給付金の受給中にアルバイトをするリスク

退職給付金の受給中にアルバイトをすることには、さまざまなリスクがあります。ここでは具体的な4つのリスクを紹介します。

待期期間中にアルバイトや副業はできない

失業給付金を申請すると、最初の7日間は「待期期間」として設定されます。待期期間は、無職であることが給付の前提条件です。

待期期間中にアルバイトや副業などの就労を行った場合、「失業状態」と認められず、働いた日数分だけ待期期間が延長されます。結果として、給付開始が遅れてしまうリスクがあるため、待期期間中は原則として働かないように注意が必要です。

給付制限期間は労働時間や収入によってはできる

自己都合退職の場合、待期期間の終了後に1か月の「給付制限期間」が設けられています。給付制限期間中は、失業給付金は支給されませんが、生活費の確保などを目的としてアルバイトをすることは可能です。

ただし、働き方によっては注意が必要です。週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合には、雇用保険の加入対象となります。「就職した」とみなされて失業状態ではなくなり、受給資格を失う可能性があるでしょう。

また、1日の労働時間が4時間以上になると、その日は失業給付の対象外となり、給付日数が繰り下げられます。アルバイトを検討する際は、就業時間や勤務日数が制度にどう影響するかを事前に確認しておくことが大切です。

失業給付金の受給中は事実を正確に申告する

アルバイトを行う際は、必ず正しい情報を申告し、制度を正しく利用することが重要です。失業給付金の受給中にアルバイトを行った場合は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」にて、働いた日数、労働時間、収入額を正確に申告する義務があります。

申告せずに受給を続けたり、虚偽の内容を記載したりした場合は「不正受給」とみなされます。給付の停止に加え、受給額の最大3倍の返還を求められるなど、重いペナルティが課されます。場合によっては刑事告発に至るケースもあるため注意が必要です。

「就職」とみなされないよう注意する

アルバイトやパートであっても、1週間の労働時間が20時間以上、または31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険の被保険者となり「就職した」と判断されることがあります。

このように判断されると、「失業状態」とは認められず、失業給付金の受給資格を失ってしまうおそれがあります。働き始める前には、契約内容や就労条件が雇用保険の加入基準に該当しないかどうかを、ハローワークや勤務先としっかり確認しておくことが重要です。

退職給付金におけるよくある質問

自己都合で退職した場合でも、失業保険は一定条件を満たせば支給される退職給付金制度です。

自己都合の退職でも退職給付金を支給してもらえる?

自己都合で会社を辞めた場合、退職給付金をもらえないのでは? と思い、生活に不安を抱く方もいるでしょう。

しかし失業保険は以下の3つの条件を満たしていれば、賃金日額のおよそ50%〜80%が支給されます。

- 失業状態であること

- 退職前の2年間で雇用保険に通算12か月以上加入していること

- ハローワークで求職の申し込みをすること

ただし、自己都合で退職した場合は、原則として1か月の給付制限期間が設けられています。この期間が経過しないと、失業保険は支給されません。

給付制限期間を理解せずに会社を辞めてしまうと、収入が途絶えて生活に困ってしまう可能性があります。そうならないためにも、自己都合による退職で失業保険を受給する場合は、1か月の給付制限期間があることを覚えておきましょう。

パート・アルバイトでも退職給付金が支給される?

パート・アルバイトでも、失業保険や傷病手当金などの公的な支援サービスは支給対象になることがあります。ただし雇用保険の加入には次の2つの条件を満たす必要があるので、必ずしも対象となるとは限りません。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上になること

- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれていること

上記の条件を満たしている場合、雇用形態にかかわらず雇用保険に加入することになるため、一定の要件を満たせば、失業保険や傷病手当金が支給されます。

パート・アルバイトだからといって、退職給付金の対象外だと決めつけずに、一度確認してみるのがおすすめです。

退職給付金の支給要件や申請方法について詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。

参考:退職後にもらえる給付金一覧!8種類の制度を詳しく紹介

退職給付金の受給事例

弊社がご支援させていただいた退職給付金の受給事例を紹介します。

事例①:生活費が不安で退職に踏み切れなかったが退職給付金のおかげで退職を決意

前職 物流業

退職理由 メンタル的に辛い中、今後10年働くのは厳しいと判断したため

現在までの受給期間 約6ヶ月間

現在までの受給金額 合計170万円(毎月28万円)

前職の物流業でメンタル的に辛くなり退職したY.Oさん。

「退職コンシェルジュ」を利用し、月28万円(半年で合計170万円)の給付金を受給。生活レベルを維持しつつ、療養や勉強の時間を確保できるようになったそうです。

事例②:退職給付金を受給して、体調を整えながら新しいことに挑戦する準備ができた

前職 研究開発

退職理由 精神的にも体力的にもきつく「適応障害」と診断されたため

現在までの受給期間 約10ヶ月間

現在までの受給金額 合計170万円(毎月17万円)

メーカーの研究開発職を「適応障害」の診断を受け退職したA.Iさん。

「退職コンシェルジュ」がなければ、体調的に辛い状況の中、休む時間も取れず転職活動を行うしかなかったと語ります。

退職コンシェルジュ利用者の実際の事例はこちら

【退職コンシェルジュ】お客様インタビュー

まとめ

退職を考えている人やすでに退職している人は、自分に適した支援制度がないかチェックしてみてください。ただし、公的な支援制度は難しくてよくわからない、という人もいるでしょう。

そのような方は、プロに相談してみるのがおすすめです。退職コンシェルジュが行う社会保険給付サポートサービスなら、全国どこでも対応が可能です。

4,000名以上の実績から、退職後の生活をサポートします。WEB説明会とLINE相談はどちらも無料ですので、お気軽にご相談ください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

給付金がいくらもらえるか

知りたい方

給付金がいくらもらえるか

知りたい方

給付金サポートを

ご検討中の方

給付金サポートを

ご検討中の方  評判・口コミ

評判・口コミ  給付金がもらえる

転職支援を活用する方

給付金がもらえる

転職支援を活用する方  その他退職について

ご不安がある方

その他退職について

ご不安がある方  もらえる給付金ラボ

もらえる給付金ラボ  退職コンシェルジュについて

退職コンシェルジュについて