2025.11.21

退職について

テーマ:

個人事業主も失業保険をもらえる?受給できるケースとできないケース

個人事業主は会社員と異なり雇用保険に加入していないため、失業保険はもらえないと思われがちです。

しかし、一定の条件を満たせば、廃業後に再び失業保険を受け取れる可能性があります。また、受給中に開業した場合は、再就職手当の支給対象になるかもしれません。

本記事では、個人事業主が失業保険や関連給付を受け取るための条件や手続きの流れをわかりやすく解説します。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

個人事業主と失業保険の「よくある誤解」

個人事業主として働こうか迷っている方の中には、「会社を辞めたらすぐ失業保険が出ないのではないか」「副業していたら受給できないのではないか」といった不安を抱えている方も少なくありません。ここでは、制度上よく混同されるポイントを整理し、誤解を解消しておきましょう。

「個人事業主は失業保険をもらえない」は半分正解

「会社を辞めて個人事業主になったら失業保険は受け取れない」という言い方は、厳密には半分正しくて、半分誤りです。

なぜなら、制度としては「離職後、求職活動を行っていて、いつでも就職できる状態である」ことが受給要件になっており、個人事業主として既に働き始めていると判断される場合には受給できないためです。例えば、開業届を出し、収入が発生し、継続的に仕事をしている状態だと「失業状態ではない」とみなされます。

一方、会社を退職し「開業準備中」で、実際には事業として稼働していない状態であれば、条件を満たすケースがあります。行政資料でも「求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります」と明記されています。

開業届のタイミングで受給可否が大きく変わる

受給可否に大きく影響するのが「開業届を出すタイミング」です。開業届を出し、税務署や市区町村等で事業を開始したと判断されると、たとえ売上が出ていなくても“自営業を営んでいる”とみなされ、失業状態ではなくなります。実際、厚生労働省のリーフレットには「自営業(準備を含む)を開始する方については、失業の状態を満たさなくなるため、届出が必要」とされています。

参考:都道府県労働局所在地一覧

つまり、「開業届提出 → 実質的な就業開始」が認められた場合、受給ストップのリスクがあるため、開業タイミングには十分な注意が必要です。

売上がゼロでも「就業扱い」になるケースがある

「売上がまったく出ていないから、実質的には働いていないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、制度上は収入有無よりも事業を始めた実態が重視されるため、例えば開業届を出し、営業所を構え、設備を整えているようなケースでは「就業している」と判断されることがあります。

そのため、失業保険を受給中に「開業準備を少しずつ」「売上はまだないけれど事務所だけ借りた」という状況でも、ハローワークによっては「就業開始」とみなされ、給付が停止される可能性があります。

扶養のまま開業することは基本的にできない

会社員を辞めた後、配偶者の社会保険扶養の範囲で個人事業主として軽く活動できるのでは?という疑問もあります。ですが、個人事業主として開業届を出し、事業を開始すると、年間の収入見込み・活動実態・提出資料等から「扶養から外れる」判断がされることが多く、扶養のまま開業を継続するのは難しいのが実情です。

特に失業保険を受給中の場合、扶養・就業・求職活動の状態が複雑に絡むため、ハローワークや税務署・健康保険窓口に事前相談をすることをおすすめします。

個人事業主でも失業保険を受給できることがある

失業保険とは、雇用保険の基本手当を指し、「失業手当」とも呼ばれます。雇用保険に加入している人が対象となり、雇用保険に入っていない個人事業主は、原則として廃業しても失業保険を受給できません。

ただし、個人事業主が廃業・退職した場合でも、以下のケースは失業保険を受け取れることがあります。

- 「雇用保険受給期間の特例」を申請した場合

- 副業で個人事業主として働いていた場合

- 退職後に開業の準備と求職活動を並行している場合

個人事業主が失業保険を受給できるケースを詳しくみていきましょう。

「雇用保険受給期間の特例」を申請している

「雇用保険受給期間の特例」を申請したうえで、個人事業主が廃業・休業した場合は失業保険を受給できる可能性があります。

失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間が原則ですが、「雇用保険受給期間の特例」を利用すると、最大3年間の延長が可能です。例えば、会社を退職して個人事業主になり、特例を利用して4年以内に廃業・休業した場合は、残りの給付日数分をもらえることがあります。

ただし、特例の利用には一定の条件を満たさなくてはなりません。申請条件など、詳細については後述します。

副業で個人事業主として働いている

会社員として働きながら副業で個人事業主もしている場合、退職前に事業を廃業していれば受給できるケースがあります。

開業届を出しておらず、フリーランスなどの副業と会社員を兼業している場合も同様です。フリーランスの収入がない状態であれば、会社の退職後は失業保険の対象になります。

退職後に開業準備と求職活動を並行している

会社を退職後、個人事業主として開業する準備と求職活動を並行している場合は失業保険を受給できます。

そもそも失業保険は、就職を目指す人を支援する制度のため、基本的には求職活動している場合に適用されるためです。求職活動しながら開業も視野に入れている段階であれば、受給条件を満たせます。

失業保険を受給するための条件

会社員や個人事業主に限らず、失業保険をもらうには以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

- 雇用保険の加入期間が一定以上である

- 失業状態にある

- 就職の意思がある

- いつでも就職できる能力がある

それぞれの条件について、詳しく解説します。

雇用保険の被保険者期間が一定以上である

失業保険を受け取るためには、離職理由ごとの雇用保険の被保険者期間を満たす必要があります。転職など自己都合による退職の場合は、「一般の離職者」となり、離職日以前の2年間に通算12か月以上の加入期間が必要です。

一方、会社都合の退職は「特定受給資格者」、出産・育児・介護などやむを得ない事情による退職は「特定理由離職者」と呼ばれます。「一般の離職者」より被保険者期間の条件が緩和されることが特徴で、離職日以前の1年間に通算6か月以上の加入期間があることが条件です。

失業状態にある

失業保険は、失業状態にあり再就職を目指す人に対して支給されるお金です。そのため、何らかの収入がある場合は失業状態とは認められず、受給できなくなったり減額されたりします。

収入があるにもかかわらず、失業状態と偽って受給すると不正受給とみなされて支給停止されるだけでなく、受給額の返還や最大2倍額の納付が命じられる可能性があります。悪質と判断されると、詐欺罪で告発されることもあるので注意が必要です。

失業保険の受給中に短時間でも労働する場合は、収入や労働時間を正確に申請しなくてはいけません。

就職の意思がある

失業保険を受給するためには、積極的に就職する意思が必要です。失業状態にあったとしても、就職する意思がない場合は対象外となります。

例えば、退職後に「就職せず個人事業主として開業する」と決めて失業保険を受給することはできません。

いつでも就職できる能力がある

失業保険はすぐにでも就職できる人が対象のため、失業状態で就職の意思があったとしても、健康面や環境面ですぐに就職できない場合は受給できません。

例えば、本人の病気やケガのほか、妊娠・出産・育児や家族の介護などで働けない人は対象外です。特別な事情がありすぐに就職できる状況にない場合は、申請により最大4年まで受給期間を延長できます。

個人事業主が失業保険を受給できないケース

個人事業主でも「雇用保険受給期間の特例」を申請している人や、副業で個人事業をしている人でも、以下のケースに当てはまる場合は受給できません。

- 個人事業主を4年以上続けている

- 退職後も個人事業主として働いている

- 開業することが決まっている

ここでは、受給できないケースを詳しく解説します。

個人事業主を4年以上続けている場合

「雇用保険受給期間の特例」を申請していても、個人事業主を4年以上続けている場合は受け取れないことがあります。

失業保険の受給期間は原則1年ですが、特例を受けると最長3年間延長されます。そのため、退職から4年間が最長となり、期間終了後に個人事業を廃業・休業したときは対象外です。

受給期間中に廃業・休業した場合でも、タイミングによっては失業保険を満額受け取れないケースもあることに注意しましょう。

退職後も個人事業主として働き続けている場合

会社員をしながら開業して個人事業主となり、退職後も事業を続けている場合は、失業状態には当たらないため受給できません。

個人事業主として開業していなくても、収入がある場合は受給条件を満たさないことがあるため、自分が該当するか確認することが重要です。

失業保険の申請前に開業することが決まっている場合

求職活動中に個人事業主として開業することも可能ですが、開業が決まっている・開業準備中の人は受給が停止されます。失業保険はあくまで、積極的に求職活動を行い就職したい人を支援するもので、開業準備を支援する給付金ではないためです。

ただし、個人事業主としての開業を視野に入れつつ求職活動している場合は、受給条件を満たすと判断されることがあります。

「雇用保険受給期間の特例」とは

「雇用保険受給期間の特例」とは、失業保険の条件を満たす人が個人事業主になった際に、受給期間が最大3年延長される制度です。通常の受給期間1年とあわせて、離職日の翌日から最長4年以内であれば、条件次第で再び失業保険の支給対象となります。

また、失業保険の受給中に特例申請した場合は、個人事業の廃業後に残りの受給額を受け取れることがあります。受給期間を過ぎてしまうとその時点で打ち切りになってしまうため、期間内に残りの給付日数を消化できない場合は、満額受け取れないことに注意が必要です。

特例を受けられる条件

「雇用保険受給期間の特例」の対象になるのは、次の人です。

- 離職日の翌日以後に事業を開始した人

- 離職日の翌日以後に事業に専念し始めた人

- 離職日の翌日以後に事業の準備に専念し始めた人。

上記の人のうち、特例申請ができる条件は以下のとおりです。

- 事業を30日以上続ける予定がある

- 事業の開始日、専念した日、準備を始めた日のいずれかの日から、30日を超過する日が失業保険の受給期間の末日を過ぎていない

- 就業手当や再就職手当をもらっていない

- 自立できないと判断されるような事業でない

- 離職日の翌日以後に開始した事業である

「自立できないと判断されるような事業でない」とは、雇用保険の加入対象となる人を雇い入れている場合や、開業届の写しなどで事業所や事業内容の実在が確認できることを指します。

また、離職日以前に事業を開始していても、離職日の翌日以降に事業に専念する場合も申請できます。例えば、副業として会社員の片手間で事業をしており、退職後に専業として専念する場合などです。

特例申請の必要書類

特例申請の際は、事業を始めた日・事業に専念し始めた日・準備に専念し始めた日の翌日から2か月以内に、住所地を管轄するハローワークに対し以下の書類の提出が求められます。

- 受給期間延長等申請書

- 雇用保険被保険者離職票-2(受給資格の決定を受けていない場合)

- 雇用保険受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)

- 事業開始の事実と開始日を確認できる書類

事業を開始した場合、または事業に専念し始めた場合の事業開始を証明できる書類として、主に以下が挙げられます。

- 登記事項証明書

- 開業届の写し

- 事業許可証

事業の準備に専念しているものの、まだ開業していない場合は以下のような書類の提出が求められることがあります。

- 金融機関との金銭消費賃借契約書の写し

- 事務所賃借のための賃貸借契約書の写し

必要書類を持ってハローワークの窓口で手続きするか、郵送にて書類を提出して申請します。再就職手当の申請で不支給となった場合は、2か月を過ぎていても手続きできます。

特例の具体例

例えば、離職日の3か月後に開業して3年後に廃業した場合で考えてみましょう。

この場合、離職日の翌日から開業までの3か月間と、廃業から4年経過までの1年間を差し引いた2年9か月が実質の延長期間です。廃業後、1年間が受給可能な期間となり、この期間中であれば残りの支給日数分を受け取れます。

失業保険の受給中に個人事業主になるともらえる給付金

失業保険の受給中に個人事業主として開業する場合は、再就職手当がもらえる可能性があります。ただし、再就職手当は誰でももらえるものではなく、受給には一定の条件があることに注意しましょう。

再就職手当とは

再就職手当とは、雇用保険の失業等給付に含まれる就職促進給付のうちの就職促進手当の一つです。早期の再就職を促進するための制度で、失業保険の受給資格のある人が早期就職したときに給付金を受け取れます。会社への就職だけでなく、個人事業主としての開業も該当します。

注意したいのは、支給日数が残っていても、再就職手当の申請後に失業保険は受け取れなくなることです。また、「雇用保険受給期間の特例」との併用はできないため、どちらを選択するか、事業の安定性や受給金額などを比較して決めることが重要です。

再就職手当の受給要件

個人事業主が再就職手当をもらうためには、以下の条件をすべて満たす状態で開業する必要があります。

- 失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で開業した

- 開業後1年を超えて事業を継続することが確実である

- 失業保険の待期期間・給付制限満了日以降の開業である

- 離職前の事業主や関連事業主への再就職でない

- 離職日以前の3年以内に就職時に再就職手当や常用就職支度手当を支給されていない

- 失業保険の求職申込み以前に決まっていた開業でない

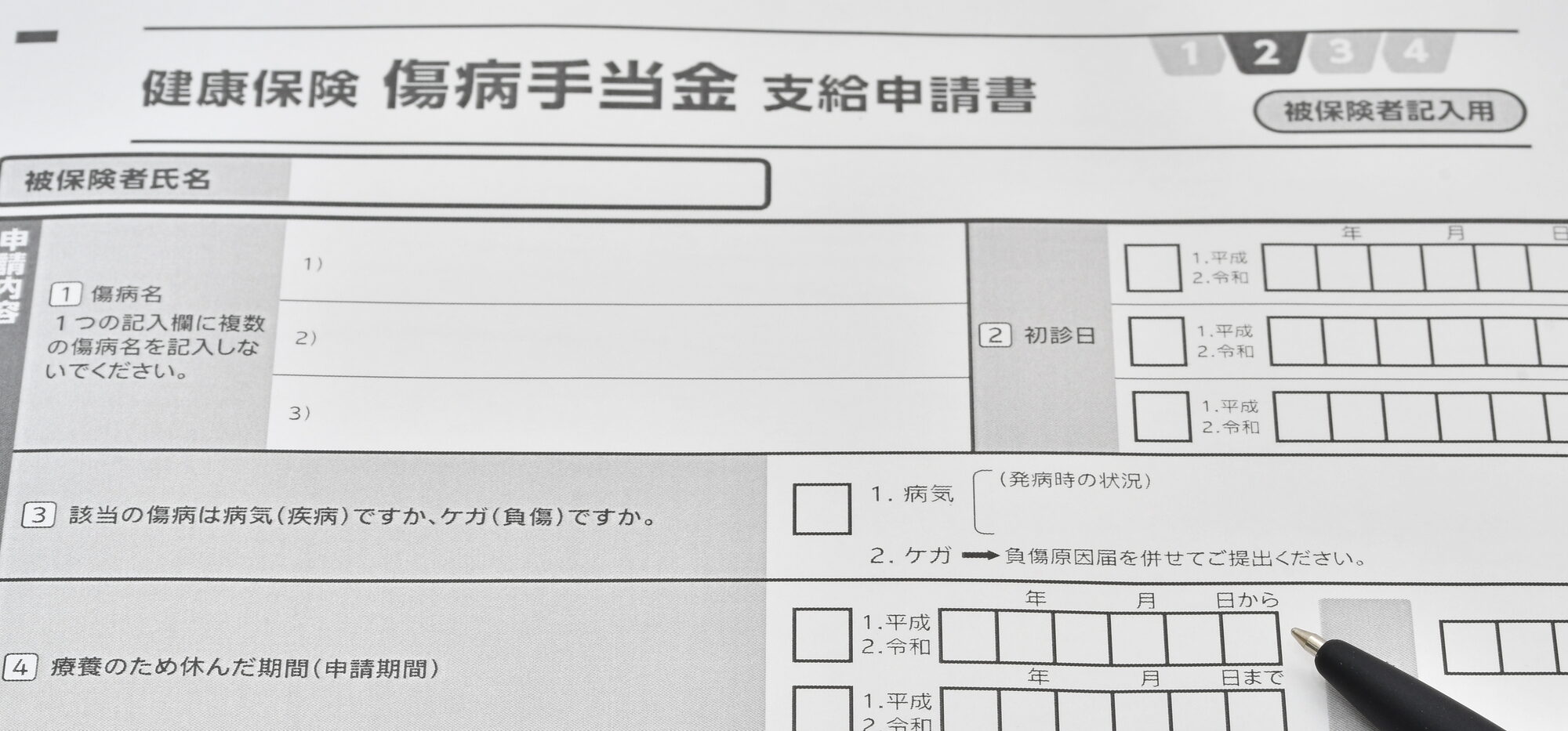

再就職手当の申請書類

個人事業主が再就職手当を申請する際に必要な書類は、以下のとおりです。

- 再就職手当支給申請書

- 雇用保険受給資格者証

- 失業認定申告書

- 開業届の控えなど事業開始と事業内容がわかる書類

上記の他に、手続きの際は個人番号確認書類と印鑑を持っていきましょう。

退職後に失業保険をもらって個人事業主になる流れ

ここからは、実際に失業保険をもらって個人事業主になる具体的な流れを解説します。

ハローワークで求職申込みを行う

退職後、すみやかに以下の書類を準備して求職申込みを行います。求職活動には全国どこのハローワークでも利用できますが、求職申込みは住所地を管轄する窓口で手続きする必要があります。

- 雇用保険被保険者証

- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 正面上三分身の本人写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚

- 本人名義の預金通帳やキャッシュカード

離職票は退職後、10日程度で会社から郵送されるのが一般的です。会社に取りに行く場合もあるため、どのように受け取るか事前に確認しておきましょう。

手続き後、当日中に担当者と面談して受給条件の確認が行われたのち、受給資格が決定します。

待期期間を過ごす

受給開始までに7日間の待期期間が設けられており、失業状態にあるかの判定が行われます。アルバイト・パートや内職、フリーランスとしての業務など、短時間労働であっても待期期間中に働いてしまうと期間が延長されるため注意しましょう。

自己都合退職の場合は、待期期間後さらに1か月の給付制限が設けられています。給付制限中に一定時間以上働いてしまうと就職したと判断され、受給できなくなることがあります。また、報酬の有無にかかわらず、短時間でも働いた場合は申告が必要です。

雇用保険説明会に参加する

原則として指定された日時の「雇用保険説明会」に参加し、失業保険の受給に関する説明を受けます。

説明会では、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡されます。特に「雇用保険受給資格者証」は、再就職手当や雇用保険受給期間の特例などを申請する際にも必要な書類なので大切に保管しましょう。

失業認定を受ける

指定された失業認定日まで求職活動を行い、失業認定申告書を作成して失業認定を受けます。給付制限がある人は、期間中に開業してしまうと再就職手当をもらえないので注意が必要です。

税務署に開業届を提出する

個人事業主として開業する場合は、税務署で手続きが必要です。待期期間と給付制限期間が明けてから、住所地または事業所のある地域を管轄する税務署に以下の書類を提出して開業手続きを行います。

- 開業届

- 青色申告承認申請書(青色申告する場合)

- 個人番号確認書類

- 本人確認書類

書類は郵送で提出することも可能ですが、開業届は信書のため「第一種郵便物」または「信書便物」として送る必要がある点に注意しましょう。配達記録が残るレターパックや簡易書留だと安心です。

また、郵送の場合は控えの送付は不要で、提出証明をもらいたいときは切手を貼った返信用封筒を同封します。

ハローワークで再就職手当を申請する

開業届の提出後、ハローワークで再就職手当の手続きを開始します。再就職手当の申請期限は、開業した日や事業に専念した日から1か月以内です。

退職後に個人事業主になる場合の注意点

会社を辞めて独立を目指すケースは増えていますが、受給資格やタイミングを誤ると「本来受けられたはずの失業保険が受けられない」「再就職手当がもらえない」といったトラブルが起きやすいものです。ここでは、特に注意すべきポイントを具体的に見ていきます。

開業届を先に出すと失業保険が止まる可能性が高い

失業保険では、「求職の意思・能力があり、いつでも就職できる状態」でなければなりません。

そのため、開業届を出してから「これから事業を始めます」という段階であっても、ハローワークが実質的に就業状態と判断すると、給付が停止されるケースがあります。

もし「まず失業保険を満額もらってから開業したい」と考えている場合は、開業届の提出を給付期間満了後に回すなど、タイミングを慎重に検討してください。

収入基準(年130万円/月10.8万円)の壁

個人事業主になった後も、扶養の関係や社会保険の切替といった観点から、収入見込みが年間130万円以上(または月10.8万円以上)があると「扶養」扱いから外れる可能性があります。

これは失業保険の受給だけでなく、健康保険・年金の加入状況にも関わるため、「収入が出るまで軽めの活動にしておこう」といったプランでも実態審査で“就業”とみなされるリスクがあります。

受給期間中の副業・内職は申告が必須

受給中に副業・内職を始めて収入を得た場合、それが“収入有りの日”として扱われ、給付日数が減る・最悪の場合は不正受給とみなされる可能性があります。

行政資料では「求職活動中に創業の準備・検討を行う方は給付可能」としながらも、「自分の名義で事業を営んでいる方」は支給対象外と明記されています。

副業をするつもりがある場合は、あらかじめハローワークに「これは副業ですか」「事実上就業ですか」と確認を取るのが安心です。

開業に必要な手続きの流れ

開業を予定している場合、主な手続きとして以下が挙げられます。

- 税務署:個人事業の開業・廃業等届出書の提出、青色申告承認申請書の提出

- 健康保険:会社員時代の健康保険から国民健康保険への切替、または自営業者向けの協会けんぽ加入など

- 年金:国民年金への切替手続き

- 事業用口座・経理ソフトの準備

ただし、開業の手続きを進めるタイミング(上記のように「開業届提出」「実質就業開始」)と失業保険の受給状況を照らし合わせて、給付に影響が出ないように注意して計画してください。

個人事業主が使えるその他の公的支援制度

失業保険(基本手当・再就職手当)だけではない、独立・起業を考える際に活用できる制度も複数あります。並行して検討することで、安心して一歩を踏み出せます。

求職者支援制度(職業訓練給付)

会社を辞めた後、起業準備に向けてスキルを得たいという方に人気の制度です。職業訓練を受けながら、月10万円程度の給付金が出るケースもあり、開業準備の資金・時間を確保しつつ動くことができます。

小規模事業者持続化補助金などの開業支援

開業時のホームページ制作、チラシ作成、IT導入といったコストを国が補助する制度です。独立を考えている人には、失業保険だけでなく「開業支援の補助金も使えるか」を早めにチェックしておくことをおすすめします。

失業保険 × 個人事業主の「損しない開業タイミング」

いつ開業届を出すか、いつから本格的に事業を始めるか。この「タイミング」が、給付金を最大化するかどうかの分かれ目になることもあります。ここでは、代表的な選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを整理します。

失業保険を満額もらってから開業するケース

このパターンのメリットとしては、給付期間をきちんと受給できて、起業するまでの時間・資金をある程度確保できることがあります。一方で、開業が遅れる分、独立してからの収益化のタイミングが遅くなる可能性もあります。

早期開業して再就職手当を受けるケース

「早めに開業して、事業が軌道に乗ったらすぐ収益化したい」という方にはこちらの方が適しています。実は、個人事業主として開業した場合でも、条件を満たせば再就職手当を受給できることがあります。

ただし、開業届提出・事業実態の証明・給付残日数の確保など、手続きがシビアなため、事前にハローワークで確認が必要です。

ケース別でわかる個人事業主の失業保険

実際にどのような流れ・タイミングがあるか、具体的なケースで整理しておきましょう。

ケース① 副業個人事業主 → 本業退職 → 開業へ移行

会社員時代に副業で個人事業をしていた方が、正社員を辞めて本格的に個人事業主になるパターンです。この場合、会社員時代に雇用保険に加入していた期間が受給資格の鍵になります。

ケース② 退職後すぐ開業したい(再就職手当狙い)

退職後、早期に事業を立ち上げて収益化を狙うパターン。このときは “開業届前のハローワーク相談“ が特に重要です。

ケース③ 失業保険を満額受給してから独立したい

「生活費を確保してから独立したい」方に多い選択。給付期間をきっちり使ってから開業すると、収入のない期間を安心して過ごせます。

ケース④ 自営業期間が4年以上で失業保険NGになった例

会社員として雇用保険の加入期間がない、あるいは退職時点で既に個人事業主として長期に活動していた場合、給付対象にならない例もあります。実際、「自営を開始、または自営準備に専念する方」は原則支給対象外と明記されています。

よくある質問(FAQ)

開業届を出す前に準備だけするのはOK?

はい、大まかに言えばOKです。重要なのは「実質的に事業として稼働しているか否か」です。開業届を提出しただけでは即“就業”と判断されないケースもありますが、ハローワークで事前に確認するのが安全です。

開業後、売上ゼロなら失業保険は継続できる?

売上ゼロでも、開業届を出して、事業を開始したと判断されれば“就業中”とみなされ、失業保険が停止となる可能性があります。制度上の判断基準は収入だけではなく、事業を行っている実態が重視されます。

青色申告・白色申告は関係ある?

失業保険の受給可否そのものには、青色/白色申告の区別は直接的には影響しません。ただし、事業実態を示すための帳簿・申告内容・収入状況などが“就業実態あり”と判断される判断材料にはなり得るため、記録を整えておくことをおすすめします。

個人事業主でも再就職手当は本当に対象になる?

対象となる可能性があります。たとえば、開業届を提出し、事業を開始した上で、失業保険の受給資格を持っていて、かつ手続き上の所定要件を満たすと、再就職手当の支給を受けることが可能です。

ただし、個人事業主になるというだけで自動的に受給できるわけではなく、「給付残日数」「事業の継続性」「申請時期」など条件をクリアする必要があります。

まとめ

個人事業主は原則として失業保険の対象外ですが、過去の雇用保険加入歴や受給期間の特例の申請状況によっては給付を受けられる場合があります。受給するには、失業保険の受給条件を満たす必要がある点を押さえておきましょう。

また、失業保険の受給中に個人事業主として開業する場合、再就職手当を受け取れる可能性があります。しかし、各種給付金の制度や条件は複雑で、自分が該当するか判断が難しいと感じる方も少なくありません。

手続きに不安がある場合は、「社会保険給付金サポート」の活用がおすすめです。実績豊富なスタッフがどの制度を利用できるか、どのように手続きするかを徹底サポートします。受給の可能性を逃さないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

社会保険給付金サポートのお問い合わせはこちら▼

この記事の監修者

杉山 雅浩

東京弁護士会所属。

池袋中心に企業顧問と詐欺被害事件に多く携わっています。

NHKやフジテレビなど多くのメディアに出演しており、

詐欺被害回復などに力を入れている個人に寄り添った弁護士です。

YouTubeの他、NHK、千葉テレビ、日本テレビ、東海テレビ、FM西東京、フジテレビ、共同通信社、時事通信社、朝日新聞、朝日テレビ、読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞、TBS、CBCテレビ、名古屋テレビ、中日新聞その他数多くのネット記事、週刊誌多数のメディアに取材されたり、AbemaTV、NHKスペシャル、クローズアップ現代、バイキングモア、おはよう日本、など有名番組に出演してます!

おすすめの関連記事

ピックアップ

- CATEGORY

- 給付金について

- 転職・再就職について

- 就労について

- 社会保険について

- 精神疾患について

- サービスについて

- 傷病手当金について

- 失業保険について

- 退職について

- 障害年金について

- ピックアップ

- 人気記事

-

退職代行サービスの利用方法、実際の流れと体験談を紹介

-

今の会社に3年後もいる自信はありますか?

-

退職代行を利用した時の有給消化の仕組みとその対応方法

-

退職代行サービスを使うメリット・デメリットは?

-

ブラック企業を判定する方法と実際のチェックポイント

-

障害年金を知ろう

-

会社を“円満に退職する”方法は?

-

退職時の引き継ぎは義務?スムーズな業務引き継ぎの必須ポイント

-

パワハラ、モラハラ、セクハラとは?

-

辞めさせてくれない!そんな時こそ「退職代行サービス」

テーマ

- 転職サイト

- 不支給

- 引っ越し

- 雇用契約

- 退職代行

- 職務経歴書

- 等級

- 社宅

- 内定

- 退職代行サービス

- 人間関係

- 離職票

- 障害者手帳

- 就労移行支援

- ブラック企業

- スタートアップ

- 労務不能

- 精神保険福祉手帳

- 業務委託

- ハラスメント

- 転職

- 傷病手当金

- 労災

- 社会保険

- 引き継ぎ

- 違法派遣

- 障害者控除

- 産休

- 福利厚生

- 給与

- 派遣契約

- 退職届

- 解雇

- 就職困難者

- 残業代

- 障害厚生年金

- 面接

- 中小企業

- 再就職手当

- 退職金

- 失業保険

- 障害手当金

- ベンチャー企業

- 社会保険給付金

- 会社都合退職

- 資格取得

- 新型コロナウイルス

- 退職勧奨

- 職業訓練受講給付金

- 自己都合退職

- うつ病

- 有給消化

- 自己PR

- 退職給付金

- クレジットカード

- 統合失調症

- 休職

- 確定申告

- ハローワーク

- アルバイト

- 契約社員

- 免除申請

- 保険料

- 傷病手当

- 雇用保険

- 弁護士

- 適応障害

- 社会保障

- 退職コンシェルジュ

- 健康保険

- 公的貸付制度

- 住宅確保給付

- 就職

- インフルエンザ

- 年金

- 生活福祉資金貸付制度

- 職業訓練

- 労働基準法

- ストレス

新着記事

-

2026.01.06

退職して国民健康保険に切り替えたあとも傷病手当金はもらえる?注意点も解説

-

2025.12.27

インフルエンザで仕事を休むと「傷病手当金」はもらえる?条件・日数・申請方法まで解説

-

2025.12.26

傷病手当金と副業の関係をわかりやすく解説

-

2025.12.17

傷病手当金の不正と調査|どこからがNG?就労・外出・求職活動の正しい判断基準を解説

-

2025.12.16

【徹底比較】退職給付金サポート おすすめランキング

-

2025.12.09

傷病手当金をもらいながら働く方法はある?アルバイトならOK?収入を得る方法や注意点を解説

-

2025.12.09

社会保険給付金と失業保険の違いは?受給要件やメリット・デメリット解説

-

2025.12.08

産休・育休後そのまま退職はマナー違反?退職時のポイントと注意点

-

2025.12.07

会社を辞めさせられた場合は失業保険は受け取れる?条件や注意点を解説

-

2025.12.04

傷病手当金は退職後もらえない?受給できる条件と不支給になる理由を徹底解説

サービス詳細

サービス詳細